紅色經典

紅色經典介紹

紅色經典,這本是一個后文革詞匯,卻蘊涵著與現實相連的文革記憶。最初(1980年代)被用來指稱文革中出現的樣板戲;后來(1990年代以后)被懷舊情緒驅使著的人們,泛化推廣到用它指稱在毛澤東《延安文藝座談會上的講話》(1942)精神指導下創作的反映中國共產黨領導下的社會政治運動和普通工農兵生活的典范性作品。不同時期的作品被冠以相同的稱呼,說明兩者在其基本理念、價值取向(社會理想、道德繼承)、創作范式、美學風格上存在某種內在同一性。

-

陳喬年:讓子孫后代享受前人披荊斬棘的幸福(為了民族復興·英雄...

發布日期:2018-05-28 10:13:16 瀏覽次數:960次陳喬年,安徽懷寧人,陳獨秀次子,生于1902年。1915年入上海法語補習學校學習,兩年后進入震旦大學學習。1919年底赴法勤工儉學,1922年發起成立旅歐中國少年共產黨,同年轉為中國共產黨黨員,是中共旅歐支部領導成員...

-

雨花英烈史硯芬:堅貞不屈 雖死猶存(為了民族復興·英雄烈士譜...

發布日期:2018-05-28 10:11:06 瀏覽次數:1009次史硯芬1903年3月出生于江蘇宜興。中學期間他就投身到五四愛國運動的洪流中。1927年春,北伐軍進抵宜興,史硯芬開始接觸馬列主義思想,逐步樹立起共產主義信念。不久他加入中國共產主義青年團,參與組織農民協會,與...

-

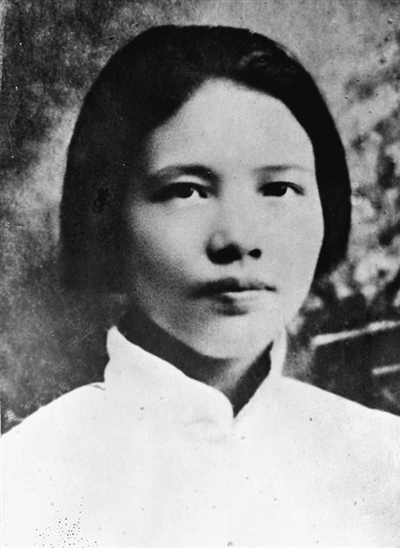

“模范婦女領袖”——向警予(為了民族復興·英雄烈士譜)

發布日期:2018-05-25 14:44:52 瀏覽次數:967次向警予(1895—1928),原名向俊賢,女,湖南溆浦縣人。中國共產黨早期重要領導人之一,杰出的共產主義戰士,忠誠的無產階級革命家,中國婦女運動的先驅。

-

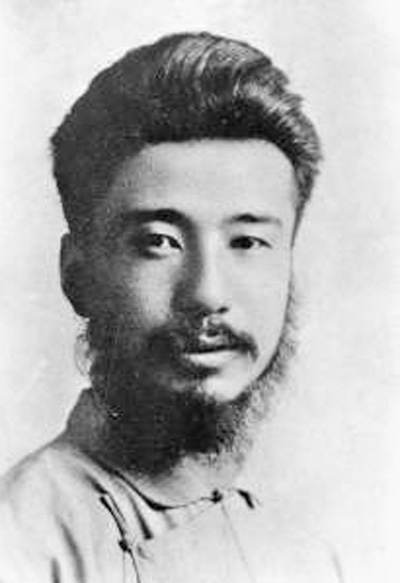

羅亦農:最英勇的戰士(為了民族復興·英雄烈士譜)

發布日期:2018-05-24 16:25:20 瀏覽次數:913次羅亦農,湖南湘潭人,1902年5月出生于湘潭縣易俗河鎮,1916年考入教會學堂益智學校學習。1919年夏,他到上海邊工邊讀,通過《新青年》《勞動界》等進步雜志,閱讀了大量宣傳馬克思主義的文章和介紹新思想的書籍,并...

-

唱響新時代昂揚旋律 ——紀念毛澤東同志《在延安文藝座談會上的...

發布日期:2018-05-24 16:09:30 瀏覽次數:1421次習近平總書記在黨的十九大報告中指出,沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。文化自信是一個民族強大的精神指引,文化興則國運興,文化強則民族強。我們堅信,具有豐厚積淀的中國特色社...

-

“打響陜西文化品牌”系列報道之七 柳青精神的時代光芒

發布日期:2018-05-23 15:37:35 瀏覽次數:2084次76年前的今天,毛澤東在延安文藝座談會上提出,文藝必須堅持為人民大眾服務的方針。2014年,習近平總書記在主持召開文藝工作座談會時強調,文藝創作要“扎根人民”“扎根生活”。著名作家柳青和他的代表作《創業史》...

-

夏明翰:就義感召“后來人”(為了民族復興·英雄烈士譜)

發布日期:2018-05-22 08:42:15 瀏覽次數:1003次夏明翰(1900—1928),字桂根,出生于父親居官的湖北秭歸,12歲時隨全家回到家鄉衡陽。少年夏明翰,貼近勞苦大眾,表現出對國外列強的強烈不滿。有一次他和母親途經漢口時,看到滔滔長江上懸掛外國國旗的船艦橫沖直...

-

郭亮:有名的工人運動的組織者(為了民族復興·英雄烈士譜)

發布日期:2018-05-22 08:39:24 瀏覽次數:1006次郭亮,又名靖嘉,湖南長沙人,1901年12月3日出生于望城縣銅官鎮射山沖上文家壩(今望城區銅官街道郭亮村)。郭亮是毛澤東的戰友,毛澤東在延安談起郭亮時,贊揚郭亮是“有名的工人運動的組織者”。

-

馬駿:播撒信仰火種的革命先驅(為了民族復興·英雄烈士譜)

發布日期:2018-05-22 08:37:21 瀏覽次數:969次馬駿,又名馬天安,回族,天津覺悟社創始人之一,著名的愛國學生運動領袖,中國革命的先驅。1915年,他進入天津南開學校讀書,初步受到愛國主義教育,參加了周恩來等組織的“敬業樂群會”,并兩任學校的演說會、學生...

-

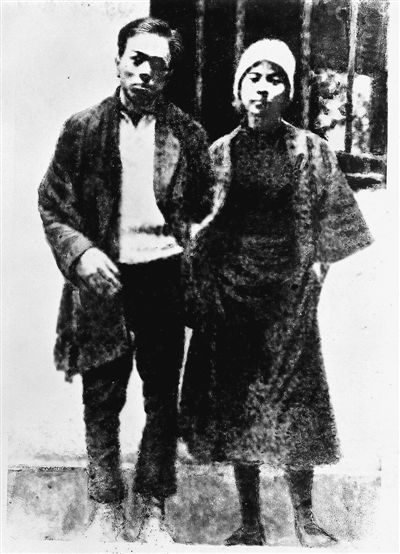

刑場上的婚禮——周文雍和陳鐵軍(為了民族復興·英雄烈士譜)

發布日期:2018-05-22 08:35:12 瀏覽次數:927次周文雍,廣東開平人,1905年8月生。1923年加入中國社會主義青年團,1925年加入中國共產黨。曾任中共廣東區委工委委員、廣州工人糾察隊總隊長、中共廣州市委組織部部長兼市委工委書記等職。